TSUYAMA

MAGAZINE ふるさと図鑑

上田手漉和紙工場

横野和紙|上田手漉和紙工場

清流と植物が育む伝統文化

金箔工芸を支える横野和紙

津山市の市街地から北へ10キロ。吉井川の支流である横野川をさかのぼると、川沿いに佇む「上田手漉和紙工場」がある。前にはレンガ造りの大きな釜が置かれている。上田家は文化年間(1804~1818)に津山藩・松平家の御用紙作りを拝命して以来、200年間にわたって手漉き和紙を作り続けてきた。現在、和紙を製造しているのは、6代目の上田繁男さんと妻の順子さん、7代目の康正さんと妻の裕子さん一家。昭和30年代までは、上横野地区でほとんどの家が紙に関する仕事に携わっていたが、現在は上田さん一家が営む「上田手漉和紙工場」の一軒を残すのみとなった。

つかず離れずの性質で金箔を守る箔合紙

美作紙の歴史は古い。欽明天皇16年(555年)、現・北津山地方に朝廷の私有地・白猪屯倉(しらいのみやけ)が置かれ、住民の戸籍を記述するための紙が漉かれたという。戸籍の規模は広がり、紙の需要は大きく増えた。「正倉院文書」には、和紙名11カ国の一つとして美作紙が記録されている。美作紙は現在、津山市上横野に「横野和紙」として受け継がれている。

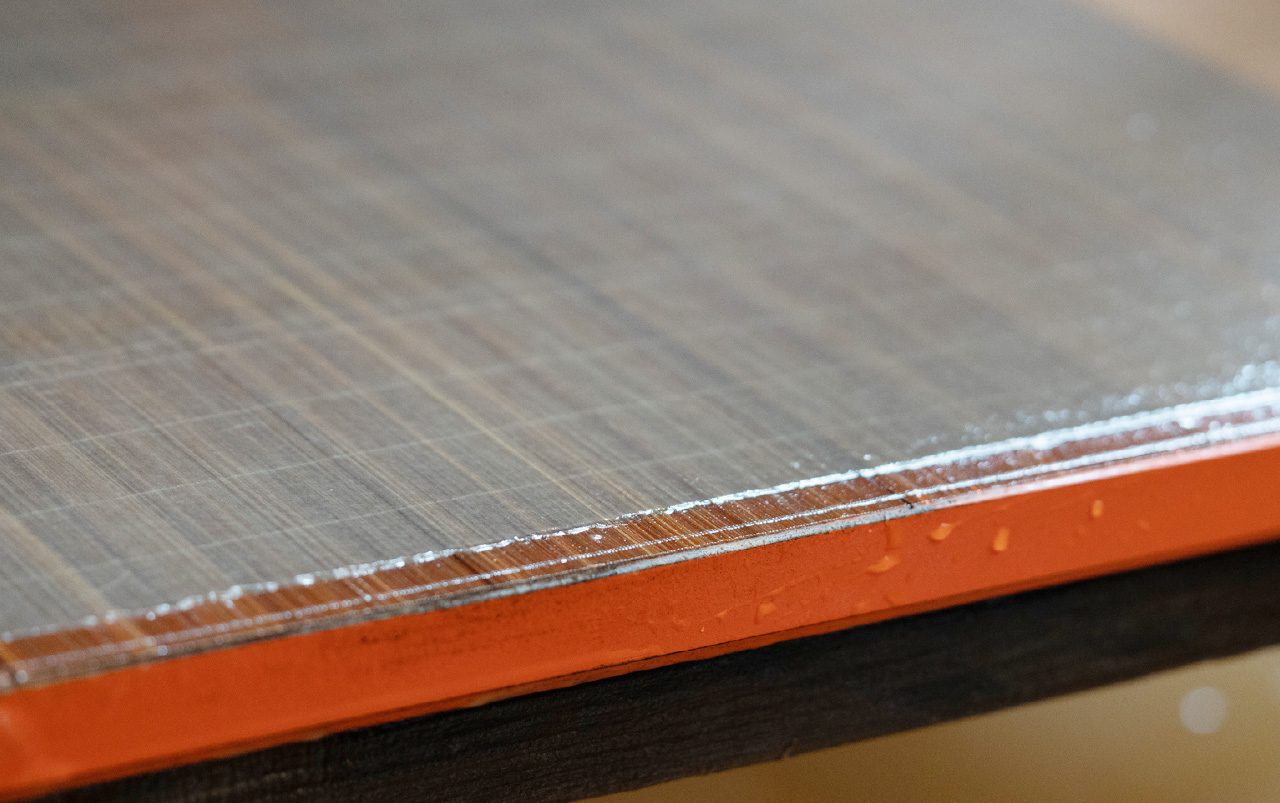

横野和紙の代名詞である「箔合紙」は、金箔を一枚ずつ挟むための和紙。「津山箔合紙」とも呼ばれ、1981年(昭和56年)に岡山県の郷土伝統的工芸品に指定されている。手渡された箔合紙は軽く、下の模様が透けて見えるほど薄い。「厚さはティッシュペーパーの半分くらい(0.025~0.03㎜)。強度は何倍もあります」と6代目の繁男さん。

「和紙」という言葉は、明治時代に西洋から伝わってきた機械抄(す)きの紙「洋紙」と区別するためにつくられた言葉といわれている。

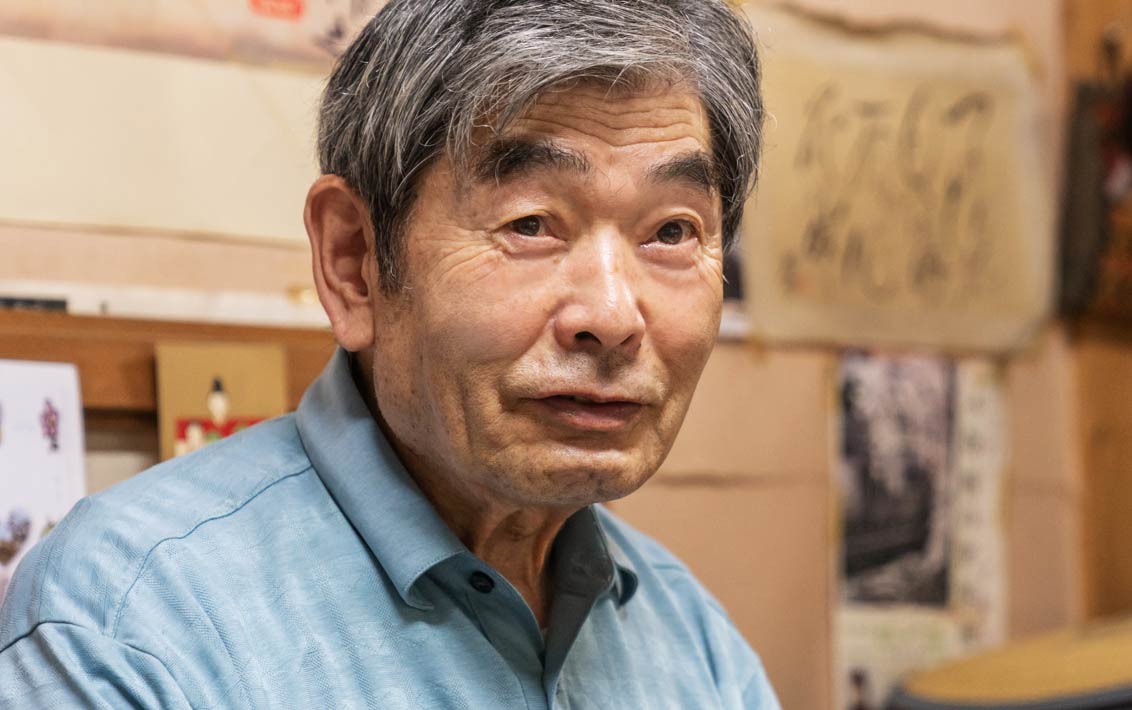

お話を伺った6代目の上田繁男さん。

金箔は熟練した職人になると1万分の1㎜にまで延ばすことができるという。ちょっとしたことで吸いついたり、破れたりする。そこで、金箔を挟む和紙は表面に傷がなく滑らかであり、かつ剥がれやすい「つかず離れず」の性質を備えていることが条件。また、運搬の際にはある程度のコシの強さも必要になる。これら多様な性質を兼ね備えているのが箔合紙なのである。

金箔の保存に欠かせない箔合紙は、金箔工芸にとってなくてはならない存在だ。現在、箔合紙を作っているのは全国でたった一軒、横野和紙のみ。箔合紙は金沢や京都に出荷されているほか、東京やドイツ、カナダなどで古文書の修復や銅版画の印刷に用いられている。

工房のショップでは箔合紙で作られた便箋やはがき、ベンガラ染めの和紙などを販売。

和紙の厚さは「匁(もんめ)」という単位を使う。一匁は3.75g。2×3尺(約60×90㎝)サイズの紙を基準として重さを計る。

ミツマタと横野滝の清流が育む横野和紙

箔合紙はミツマタだけを材料とし、こまかい工程を積み重ねて仕上げられる。ミツマタは一般的な和紙の原料となるコウゾより繊維が柔軟で細く、光沢があるのが特徴。繊細な和紙が出来上がり、箔合紙のほか紙幣にも使われている。美作地域はかつてミツマタの一大産地だった。枝先が3つに分かれることから名前がついたミツマタは、春の彼岸から花見の時期まで黄色い花を咲かせる。「私がお嫁にきたときは、この辺りの山では春になるとミツマタの花がいっぱい咲いていたの。きれいでしたよ」と懐かしそうに話す順子さん。現在は、美作市や美咲町で栽培しているミツマタを使っている。

庭に植えられたミツマタ

ミツマタとトロロアオイ、山野草など自宅の庭でさまざまな植物を育てている順子さん。

横野和紙で使用するミツマタは、県内の農家の方が栽培している。3月〜4月にかけて咲くミツマタの黄色い花。(上田さん撮影)

紙作りは3年くらい成長したミツマタの伐採から始まる。原木蒸しや皮剥ぎ、水に浸けて柔らかくした黒皮を削ぎ落とす「へぐり」、繊維をほぐすために鉄釜で石灰を加えて2時間煮続ける煮熟(しゃじゅく)、アクを抜く川晒しなど、10以上の工程を経てようやく紙漉きの原料「紙素(かみそ)」が出来上がる。そのほとんどが手作業で行われる。

工房を訪れた日、前にある横野川で川晒しが行われていた。「紙漉きは寒い冬のイメージが強いかもしれませんが、一年中やっています」と繁男さん。1カ月に1回、約70キロを扱うという。「冬は寒くて大変だと言われますが、紙は寒い時の方がよいものができるんです。夏はねり剤のトロロアオイが熱とバクテリアに弱くて調整が難しかったり、梅雨時期は紙が乾きづらかったり。紙漉きは梅雨から秋口までが大変なんです」。

川面からミツマタが顔を出さないように沈め、横野滝から流れてくる清流で晒す。

洗う、晒す、煮る、漉く。和紙の製造工程には水の力が大きく作用している。

繊細で丁寧な手仕事を積み重ねていく

ちゃぽん、ちゃぽん、と軽やかな水音が響く工房では、7代目・康正さんが紙漉きを行っている。とろんと重い白濁した水で満たされている漉き槽(ふね)。中に入っているのは、水と紙素とねり剤のトロロアオイ。ねりとは糊のような役割で、重要な働きをする。「ミツマタの繊維を均等に分散させるので、ダマにならず、沈殿しにくい。漉くときは木枠の桁(けた)に挟んだ簀(す)ですくい取り、水平にバランスを保ちながらゆすって繊維を絡ませ、余分な水を流し落としていくんですが、トロロアオイの粘り気が水の落ちる速度を調節してくれます」。ねりを用いた漉き方を「流し漉き」といい、中国から朝鮮半島を経て伝わったつくり方をもとに、日本で生まれた技術。これにより日本独自の良質な和紙が作られるようになった。

あとの作業で一枚ずつ剥がれやすくなるように、手前の端を折り返しておく。

漉いた紙を積み重ねて置いた状態を「紙床」と呼ぶ。生まれたての紙はしっとりと水分を含み、艶がある。

原料となるミツマタ

漉き上がった和紙は1日かけて水分を抜く。

ぐーっとためて、さっと流す。独特のリズムに舞うような手の動き。一枚の紙が漉き上がったら、簀を持ち上げ、後ろに置いてある紙床(しと)に重ねて伏せる。一枚、また一枚、と積み重ねていく地道な作業。漉けば漉くほど、原料は薄くなっていく。紙の出来上がりを左右するといわれるトロロアオイの濃度にも気を配らなければならない。その日の温度や湿度によって濃度は変化し、条件は一枚ずつ違ってくる。特に夏場はトロロアオイの状態が変わりやすく難しい。そんな中でゆすり具合と時間を調整し、同じ厚さの紙を自在に漉き上げるのが職人だという。康正さんは「紙漉きの世界に入って26年ですが、まだまだという感覚があります。目と耳と勘を働かせて、一枚ずつに向き合うこと。精進していくのみ」と話す。

紙床に重ねられた紙は一日かけて脱水し、板に張り付け乾燥させる。重なり合った紙を一枚ずつ剥がしているのは裕子さん。「力の加減が大事で、力を入れすぎると破れることもあります」。ふーっと息を吹きかけ、紙もつれを防ぎながら、素早く紙を板に載せる。皺にならないよう刷毛で慎重に伸ばしていく。家内制手工業である紙漉きは、職人一人では成り立たない。皆で協力しながら、一日に約300枚が出来上がる。

受け継がれた技術を後世に伝えていくこと

紙を漉くときに使う道具は、大切に使い続ける。「簀は竹ひごを編んだものです。竹は何年も持ちますが、糸はそうはいかない。ある程度使ったら糸だけ変えていくんです。絹糸で独特のより方で作られています」。竹ひごを編んでいくのは技術と根気がいる作業。木枠の桁は、水に濡れた時の反り具合を計算してつくる技術と経験が必要。道具はすべて職人の手仕事で成り立っている。しかし、最近は道具を作る職人も減ってきているという。

繁男さんが30年前のある出会いを話してくれた。工房を見学に来たイギリスの女子留学生。「彼女が不思議そうに言ったんです。日本には誇らしい伝統文化があるのに、みんな関心を示さない。でも、その技術や文化がなくなると慌てて保存会を作って守ろうとする。もっと前から保護すればいいのに、と」。当時の日本では後継者不足で伝統工芸や文化が消えていく状況にあった。手漉き和紙も例外ではない。「痛いところを突かれたなと思いました。なくなってしまう前にその価値に気づくことが大切。続けていく努力をしなければ」。2020年3月に横野和紙技術保持者として岡山県重要無形文化財に指定された繁男さんは、工房の見学や紙漉き体験を通じて横野和紙の普及に尽力している。

繁男さんが現在も愛用する蛇の目傘には、横野和紙が使われている。「紙を張り替えればずっと使うことができます。傘をさすとぱらんぱらんという雨音がして楽しいですよ」と笑う。使い続けることで長く良い状態に保ことができる。

和紙は木や竹、金属などと組み合わされ、私たちの暮らしを支えてきた。

左から、6代目の繁男さん、順子さん、7代目の康正さん、裕子さん。家族で横野和紙を支えている。

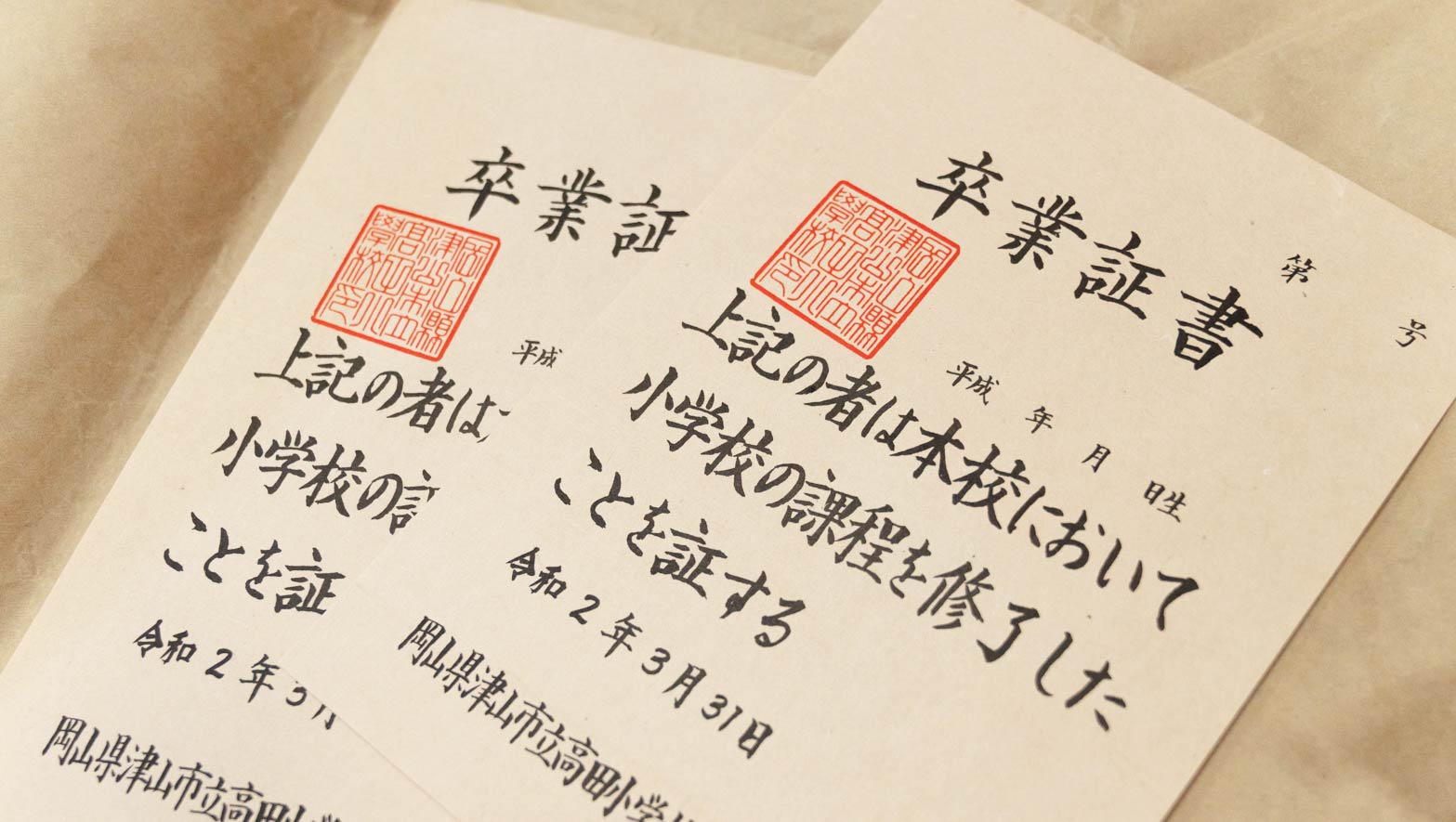

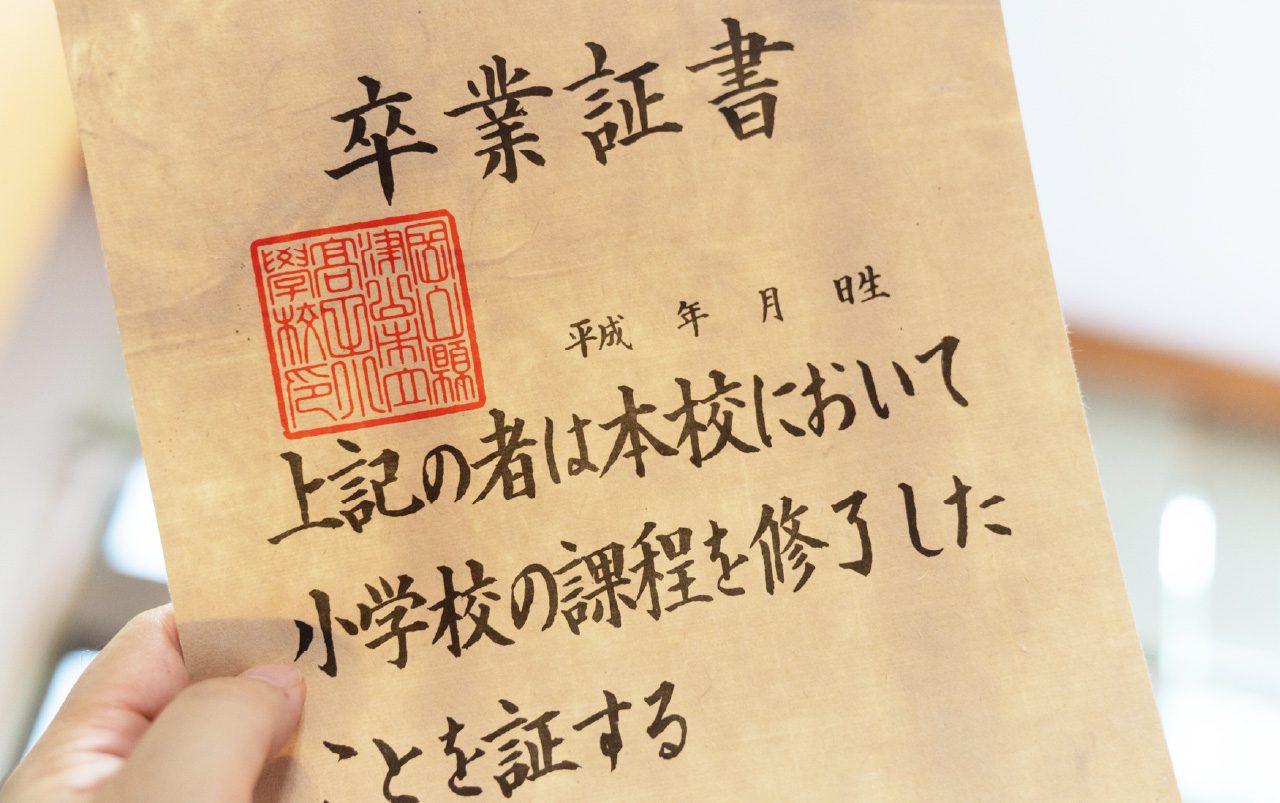

世界に一枚、自分の手で漉いた卒業証書

横野和紙の地元にある高田小学校では、12月になると小学6年生が上田手漉和紙工場を訪れ、自分の手で卒業証書の紙を漉く。「地域の伝統工芸伝承の取り組みとして、学校には紙漉きセットがあり、全児童が毎年1回は紙漉きを体験します」と安東一郎校長。秋には高田地区の文化祭で和紙を使った絵手紙やうちわ、灯篭などの作品を発表する。1年生のときから体験している紙漉きの集大成が卒業証書だ。紙漉き時に使うトロロアオイは5年生が栽培している。「卒業証書は透かして見ると一枚ずつ柄が違うんです。漉いた時点ではうまくいかなかったと思えるものでも、出来上がるとユニークな模様になって味のあるものになります。子どもたちは世界に一枚だけの卒業証書を喜んでいますよ」。

「卒業証書に筆で生徒の名前を書くときは、それはもう緊張します」と、高田小学校 安東校長。何回も練習して本番に臨んだのだとか。

楷書辞典には生徒全員の文字に付箋がつけられていた。

校庭の横に植えられたミツマタ

5年生が植えたトロロアオイ。オクラに似た黄色い花を咲かせることから花オクラとも呼ばれる。

小学校の横には横野滝からの清らかな水が流れ、周りにはミツマタの葉が青々と茂っている。運動場のフェンス沿いを見ると、6月に植えたトロロアオイが成長していた。「和紙は植物があって、水があってこそ。育ててくれる人、道具を作っている人のおかげでできるもの。そのことを忘れないで謙虚でいたい」という繁男さんの言葉が思い出された。

(2020年7月取材)

関連記事